內容簡介

《美國牧歌》寫的是第二次世界大戰後西摩·斯維德的悲劇性浪漫傳奇故事。他是猶太人,卻似乎吸收了所有現代美國人的價值觀。敘述者朱克曼在該小說的第一部分講述了這位他中學時代崇拜的傳奇人物西摩的一生。西摩生活、成長於二戰後繁榮富裕的美國。高中時代,他是傳奇英雄式的運動員,擅長各種球類運動,二戰末期入伍美國海軍艦隊。二戰結束,他便回家繼承父業。他在父親的手套廠勤奮工作,從工廠的最底層做起,兢兢業業,最終接替父親,成為百萬資產的所有者。

雖然身為猶太人,斯維德卻離開家鄉紐瓦克市猶太人聚居區,在美國白人生活區中心購買了一幢18世紀的石頭房子,定居下來。他娶的妻子,是信奉天主教的傳統的愛爾蘭移民後裔、紐瓦克選美比賽的冠軍、聰明漂亮的“新澤西小姐”,有一個漂亮的女兒,並曾為此深感自豪。西摩似乎實現了移民到美國前三代的猶太人所有的雄心和抱負。隨著動盪的20世紀60年代的來臨,西摩精心策劃的美滿生活徹底崩潰。他摯愛的女兒先是成為叛逆的少年,接著發展為激進思想的恐怖主義者,用自製的炸彈接連殺死四個無辜的人。西摩眼睜睜地看著自己所珍愛的一切,即一家三代人辛苦創造的一切,都被這個憤怒的女孩用炸彈毀滅,內心充滿了痛苦和困惑。

創作背景

19世紀至20世紀,工業飛速發展的美國紐瓦克,吸引了大批移民,在1880年到1920年間,約有20萬移民抵達紐瓦克,菲利普·羅斯的祖父就是在此時隨東歐猶太移民浪潮抵達紐瓦克並在此安家的。

菲利普·羅斯的祖父山德爾·羅斯是第一代移民,他原本在烏克蘭西部的小城利沃夫學習猶太教義,準備到波蘭當拉比,但他在1897年最終選擇來到美國的紐瓦克,為了養活全家在一家帽廠工作了一輩子,1942年他死於二次中風,當時菲利普·羅斯7歲。蘭德爾共生了十個孩子,除了最小的三個,其餘的都在讀完八年級後工作,以補貼家用。

菲利普·羅斯的父親赫曼·羅斯是第二代移民,在貧困線上長大,青年時代趕上經濟大蕭條,為了全家簡樸安定的生活,在大都會人壽保險公司工作了38年。他固執、勤勞、節儉,總是不可理喻地把錢存起來,身為猶太人在職業生涯中遭受了集體性的歧視。

20世紀60年代,越戰以及政壇醜聞使得美國人心不齊,懷疑和憤世嫉俗成為主旋律。“美國失去了道德方向:愛國主義削弱,核心家庭瓦解,公共文化充斥淫穢和暴力,毒品和犯罪日益失控,父親、教師、教士和國家的權威不斷降低、公共秩序和個人紀律土崩瓦解。” 美國學生民主會成員是“地下氣象員”組織的前身,“氣象員”之說則來自一句歌詞,“即使沒有氣象員,‘我們’也知道風往哪兒吹”。該組織對它的解讀是:革命開始了,不管它往哪個方向發展,投身革命才是最緊迫的。“地下氣象員”組織,先後策劃了38起爆炸襲擊,聯邦調查局一次都沒能抓到嫌犯,於是決定採取極端措施,允許非法監聽、盜取郵件,為了對付“國家公敵”無所不用其極。

“氣象員”組織,它的成員都出身中產階級的優越家庭,且都是在家裡備受寵愛的孩子。在看到種族歧視揭露的觸目驚心的人間壓迫後,這些年輕的激進分子要“變沉默為行動,把自己享有的特權分給比他們不幸的人。”“氣象員”組織認為,“美國已淪為一個無可救藥的種族主義的、恃強凌弱的帝國主義霸主。”他們抗議美國政府的侵略霸權、痛恨資本剝削、憎惡白人統治,把自己看成是代表窮人、黑人或越南人這些受害者的武士。

人物介紹

西摩·斯維德——“瑞典佬”

主人公西摩·斯維德,俗稱“瑞典佬”,生於20世紀20年代末,他是一名猶太移民的後裔,一心要實現自己的美國夢,做一個百分百的美國人。他的金色頭髮、健壯體格和運動天賦,都使他在外形和氣質上與正統的美國人無異,而與猶太人有別。西摩成功經營了家傳事業“紐瓦克女士手套工廠”,娶了1949年的新澤西小姐為妻,婚後他們搬到了位於新澤西郊區老里姆洛克的一座有著170年歷史的石頭房子裡居住,並有一位聰明可愛的女兒。西摩的美國夢就此實現了。他為此非常感恩生活。他注重外表,尊崇規範、講究禮節,精心地保持著自己完美的牧歌形象。他謙虛、誠懇、有責任心。“人人愛他,他是個完美的體面的人。”

然而,美國的20世紀60年代,成了西摩生活的轉折點。西摩精心建構的美國田園夢想,在1968年被他女兒梅麗掩埋的一顆炸彈給炸得粉碎,這顆炸彈直接摧毀了西摩在老里姆洛克成為約翰尼·阿普西德一樣“一個快樂的美國人”的夢想,把他送進了自己不願捲入的美國瘋狂。西摩發現自己,突然之間被歷史的車輪所吞噬、玩弄。殘酷的是把他帶進歷史和現實的人正是他的女兒。“他的女兒和這個時代,將他的烏托邦幻想的特殊形式炸得粉碎,病態的美國滲透到西摩的城堡,浸染到每個人。正是這個女兒把他從他一直嚮往的美國田園中移植出來,將他甩進了與田園相對的混亂、憤怒、暴力和絕望中——甩進了美國的瘋狂之中。”

作品鑑賞

主題思想

主體神話和家園想像的幻滅

生態危機除了發生在自然領域之外,也發生在人類社會的文化領域、道德領域和精神領域。人的存在“既是一種生物性的存在,又是一種社會性的存在,同時,更是一種精神性的存在。”生態危機是一種覆蓋了整個文化世界並關乎每個人的日常工作經驗的普遍現象。在社會生活中,它往往體現為主體價值優先,忽視個體與他人、社會的聯繫,在超現實的層面上建構起主體神話。

1、主體神話的破滅

相比於二次世界大戰之前,二戰後美國社會文化愈發趨於多元化,美國20世紀60、70年代的反正統文化運動,強化了人本主義和自由主義精神,韓戰和越南戰爭之後,美國的主流核心價值觀進一步受到質疑,宏大敘事在多元文化和自由思想中被悄然瓦解,“小我”取代了“大我”,個體的主體性日漸凸顯。

“瑞典佬”是猶太裔美國移民的後代,他從小生活的社區紐瓦克有著濃郁的猶太傳統文化和強烈宗教氛圍,它像一塊“飛地”,鑲嵌在於美國自由主義文化疆域之中。“瑞典佬”的父親對於兒子的教育充滿了矛盾,一方面極力捍衛自己的文化傳統,對異族文化充滿恐懼和敵意,“他們的野心、偏見和信仰都難以更改”,另一方面,“瑞典佬”的父親希望自己的下一代人能夠早日融入美國主流社會,過上真正的美國人的生活。“瑞典佬”在外型和天賦上都體現出猶太文化與美國文化的美好融合,“雖尖尖下巴,呆板面孔,卻金髮碧眼”,他是球場上的明星,海軍陸戰隊的教官。“瑞典佬”嚴格克己,學業、事業成功,成了整個紐瓦克猶太社區的驕傲和子女教育的典範。“瑞典佬”的主體價值和尊嚴在猶太社區中得以肯定和建構,在被其它移民家庭讚譽的同時,他也成了自己和猶太移民的神話。“瑞典佬”輕而易舉地實現了猶太移民所有的理想:榮譽、成就和他人的尊重,他接下來的理想是“超越父親,勇敢地抗拒父親”,因為“沒有越軌,就沒有知識”。“瑞典佬”西摩·斯維德的名字的諧音寓意,即要超越父親“看到更多,明白更多”。

頂著神話光環的西摩離開紐瓦克之後,開始了他的“美國夢”之旅。他購置了象徵著美國歷史的古老別墅,娶了愛爾蘭移民的後代多恩為妻。但20世紀60年代的美國社會讓西摩感到失望和迷惑:性解放、搖滾樂構成醉生夢死的文化、越南戰爭不斷升級、核戰爭的威脅、麥卡錫主義,地下氣象員組織,幻滅的時代和動盪不安的政局讓西摩束手無策、一籌莫展,他只能將其主體價值限定在他對各種角色責任的承諾中,如兢兢業業的實業家、溫柔體貼的丈夫、充滿愛心的父親。哥哥傑里評價西摩:“總是努力去做正確的事,一個受社會制約、不發脾氣的人物,從不輕易發怒”,“致命關注他的責任”。

西摩的家庭生活表面和諧幸福,卻暗藏危機。他選擇偏遠的郊區創造一個無階級、種族區別,寧靜、和諧的家園,遠離他所不能理解的國家政治。電視上越南人為抗議美國侵略而自焚的場面給女兒梅麗留下了恐怖的陰影。西摩極力營造出和平家庭生活來淡化戰爭給梅麗留下的心理陰影,希望將女兒從現實中救出來。“為了天真的完整性——他還是冷酷地假裝下去,他冷峻地壓制自己的恐懼,學會戴上面具生活,瑞典佬過的是雙重生活”。梅麗在16歲時,為抗議越戰,炸毀了當地的郵局,接下來的日子為了躲避警察抓捕而四處逃亡。當西摩五年後見到女兒時,她成了一名耆那教徒,信奉苦行、反省和戒殺。那一刻西摩的幻想中徹底破滅,他一廂情願的“禮節”被打垮了,他看到了“不能看、看不見、不想看的東西”。

用“瑞典佬”——西摩的弟弟傑里的話說,“他將孩子從現實中救了出來,可這孩子把他送回現實中”。西摩女兒梅麗嚴重口吃。她的口吃象徵了其在美國主流文化和家庭生活之間無所適從的困惑和彷徨。而當梅麗告別別父親虛構的家園變成一個激進的反戰分子的時候,她壓抑的精神得到了宣洩,口吃也消失了。為了和完美的主體性神話保持一致,瑞典佬拒絕正視身邊所發生的不和諧的、醜陋的一切,“他不能破壞自己作為一個無私的兒子、丈夫和父親在他人心目中的形象,因為他已被大家抬舉得這么高。”他自欺欺人地尋找事物美好的一面,“舉止適當,默默地忍受一切,保持最後的禮節”,“將自己隱藏起來,沒人知道你是怎樣的人”。

西摩雖然超越了個人的私慾,將自身的價值與理性責任聯繫在一起,但在根本上,這是一種在超現實的精神層面上追求主體價值尊嚴的個人奮鬥。他逃避了社會現實,也因此失去了構建主體價值的立足之地,最終迷失在神話的光環之中,而這正是“瑞典佬”——西摩的悲劇命運的根源所在。

2、家園想像的破滅

在《聖經》中,人類的祖先亞當和夏娃偷食智慧樹上的果實,被上帝逐出伊甸園,雖然歷經坎坷,但人類從未停止尋找新的家園。生活在美國的猶太移民由於特殊的社會歷史和文化原因,“家園缺失焦慮”體現得更為明顯。在《美國牧歌》小說中,作者就為讀者展現了新一代猶太移民不同於父輩的“家園想像”以及迴避現實的“家園想像”的幻滅。

主人公西摩——“瑞典佬”的父親,是老一代的猶太移民,他堅守猶太信念,辛勤勞作,他生活的全部旨意在於為後代融入美國主流社會奠定物質基礎。然而面對美國主流文化中的基督教教義對後代精神上的侵蝕,西摩的父親恐懼而又排斥。對於西摩的父親而言,猶太傳統文化才是其精神上家園所在,猶太傳統文化是父親這一代猶太人民的家園的精神基礎。西摩的父親堅信,猶太民族千百年以來在全世界各地顛沛流離卻能夠頑強生存的精神支柱正是猶太傳統文化。

和西摩的父親的“家園想像”不同的是,猶太文化和美國文化的完美結合構成了“瑞典佬”的“家園想像”,因此,他對自我的定位是美國主流文化和猶太傳統之間的橋樑。西摩不顧父親的反對,娶基督教家庭的女兒為妻,住在郊區建於1786年的石頭房子裡。西摩把自己想像成美國拓荒初期許多傳奇故事中的角色,在拓荒初期和其他種族一起平等地構建他們的美國夢:“人們在此可以和諧地生活,各種各樣的人相處在一塊,而不管他們的出身怎樣。這是新的一代,不必考慮任何人的怨恨,他們或‘我們’”。“瑞典佬”的家園想像和當時美國社會的狀況密切相關。20世紀60年代,美國經濟的飛速發展是一把雙刃劍,一方面美國人民感受到了物質上的極大豐富,另一方面,經濟的發展帶來思想的徹底解放和對傳統文化的質疑,“瑞典佬”面對的美國社會,是混亂的性解放和醉生夢死中的搖滾樂交織、越南戰爭和核戰爭威脅交織、麥卡錫主義和地下氣象員組織等邪教組織叢生的年代。出於對社會現實的不解、恐懼和迷惑,西摩——“瑞典佬”選擇古老而偏遠的石頭別墅開始自己的家庭生活,逃避社會現實,他為自己和家人構建了一個與世隔絕的烏托邦家園,並給女兒起名梅麗。

這個家園寄託了“瑞典佬”對猶太文化和美國文化融合的嚮往。然而,“瑞典佬”的美好家園想像,只是短暫而虛幻的。“瑞典佬”努力在不同宗教信仰的家人之間周旋、平衡,但發現他的父母和妻子的父母之間存在宗教分歧,其分歧根深蒂固、難以調和。隱藏在和諧家園的表象下,是兩種信仰的分歧和種族的相互排斥。“瑞典佬”“家園想像”的幻滅,集中體現在女兒梅麗的人格變異和妻子多恩出軌兩個事件上。梅麗逃亡後,“瑞典佬”的家庭分崩離析。“瑞典佬”的妻子多恩向鄰居比爾·沃庫特投懷送抱。沃庫特是正統的美國白人,在該小說中被稱為“美國先生”。多恩和沃庫特的出軌,象徵著美國主流文化對猶太少數民族文化的排斥和破壞。

富有戲劇性的是“瑞典佬”發現多恩背叛的那天,正好是“水門事件”聽證會的那天。羅斯巧妙地將個人醜聞和國家醜聞的敘事交織在一起,諷刺了逃避現實、遠離政治的塞莫爾命運卻和國家命運息息相通。他的主體神話連同他的“家園想像”被種種他所不能也無法支配的異己力量無情地消解了。

作者在《美國牧歌》小說中,展現了以“瑞典佬”為代表的猶太新一代移民的“主體神話”和“家園想像”的破滅,在揭示移民與主流文化融合中種種困境的同時,也暗示了主體力量的有限性,其價值的實現和體現與他人、與社會息息相關。海德格爾在晚年時一再警示人類:人是作為“此在”存在於世的,“此在”不能與世隔絕,而必須依靠人與人他的共在得以維持。《美國牧歌》小說,可以說是為現代文明中處於精神危機中的故事。該故事,通過對主人公主體神話和其家園想像幻滅、破滅過程的敘寫,揭示了脫離社會現實的主體價值的構建的危險,呼籲人與人之間跨越種族文化的溝通交流和平等相處,從而賦予了其以社會和精神層面上生態倫理意義。

藝術特色

1、蒙太奇寫作手法:

在《美國牧歌》小說中,線性發展的時間順序被打亂,過去和未來這樣的時間概念已經消失了,只留下永恆的現在。作者蒙太奇用寫作手法,來表達越戰前後美國猶太人的歷史心理。在第一章“天堂”中,在跨度將近有半個世紀的歷史史實當中,主人公“瑞典佬”的歷史心理,是通過一本小說表現出來的。作者將名為《托姆金斯維爾的男孩》的故事,拼貼到“瑞典佬”的成長曆程當中。該故事描寫的是一個出身艱苦,但是經過艱苦訓練最終獲得成功的棒球運動員。可是不幸的是,這位運動員因為過度訓練,疲勞致死。作者將“瑞典佬”描繪成了一個選擇同樣運動方式的美國猶太人。在美國歷史上,棒球在當時深受廣大民眾的歡迎。可是,對於猶太社區的人們來說,體育運動事實上僅僅是一種消遣方式,而並不能取代學業。“瑞典佬”選擇了這項體育項目,在某種程度上體現的是對美國主流文化的認可和關注。在當時的歷史語境中,體育運動成為美國公民的保障。“許多猶太人通過參加類似於拳擊,籃球,橄欖球和棒球而成名。”雖然,對於美好事物的嚮往本來是無可厚非的,可是“瑞典佬”卻有些盲從,最終迷失了自我。事實上,《托姆金斯維爾的男孩》中的故事,預示了“瑞典佬”即將經受類似的命運。“瑞典佬”雖然沒有像故事中的男孩一樣戰死在棒球運動場上。可是,卻在反戰高潮此起彼伏的20世紀60、70年代中風雨飄搖,迷失自我。

2、直接矛盾式反諷:

如該文本中瑞典佬的妻子曾經從選美比賽中脫穎而出,成為一名“新澤西小姐”,又憑藉自己的實力贏得了如意郎君和豐厚的家產,可以說是一個“現代灰姑娘”的版本。然而,多恩也並非一個平面化的人物,她有自己的人生目標,渴望通過自己個人的努力實現美國式的成功,但她又特別在意周圍人對她的看法,結婚後為掩飾自己“現代灰姑娘”的面貌而不遺餘力。她一直對外宣稱,自己參加選美比賽只是為了獲得大賽的獎學金,為了減輕家庭的負擔。這是她婚後幾年逢人就想講的話,“當人們提起她的桂冠時,她總是耐心地對他們解釋多少遍”。這種對被人認可的嚮往,和她想要主宰自己生活的意識總是在她心裡互相衝撞。梅麗的炸彈使多恩陷入崩潰,她覺得自己的生活被毀掉了,她不停地責備瑞典佬,怨恨周圍的一切,懷疑自己曾經的選擇,特別是選美大賽:“知道‘我’上次在普林斯頓的事嗎?‘我’記得。州長邀請‘我’了,到他的官郎去。看,到普林斯頓,到他官郎。‘我’在州長官邸赴宴。‘我’當時二十二歲——穿著晚禮服,害怕得要命。他的司機把我從伊莉莎白接過去,‘我’戴著花冠和新澤西州州長共舞。”

“那些內行說‘我’會贏得比賽,‘我’又怎么能退出?‘我’不能。”“如果‘我’能退出這事就好了,‘我’怎么能退出?別來煩‘我’!你們大家都別打擾‘我’。‘我’一開始就不想乾。”“‘我’所要的是不被打擾,不想要那該死的桂冠頂在頭上胡亂地閃來閃去。‘我’一點也不想要那東西。從來不想。”多恩這一系列話語充滿矛盾,構成了反諷。

3、自我暴露式反諷:

在梅麗失蹤四個月之後,一個名叫麗塔的女孩,要求參觀瑞典佬的工廠,她自稱是賓州大學沃頓商學院的一名學生,正在做一篇關於新澤西州紐瓦克皮件業的論文。瑞典佬在工廠里接待她,並帶她參觀了手套製作的所有流程。在講解的過程中,瑞典佬進入了短暫的無痛苦的麻搏狀態,因為他感覺似乎梅麗又回到了身邊。瑞典佬表現出了對手套業的極大熱情,細心、熱情地為麗塔講解每一道工序。受到感染的麗塔說:“你真的很愛這地方和所有這些生產過程。‘我’猜這就是使你成為一個幸福的人的東西”。

瑞典佬的反應出現了轉折:“‘我’嗎?”他問道,感覺就像要被人解剖,用刀切進去,打開來,暴露出他的苦難。“‘我’想是的。”“‘我’喜愛優質皮革,喜愛精美手套,這已經浸入我的血液中,沒有什麼東西能給我更大的快樂。”麗塔那句看似平常的溢美之詞,卻深深地擊中了瑞典佬,使他從先前的麻搏狀態中甦醒,重新墜入痛苦的深淵。“‘我’嗎?“‘我’想是的”,這種話語的猶疑正是瑞典佬情緒的跌落,讀者不難從中讀出反向的否定,他內心中真正想說的是:“‘我’不是。‘我’不幸福。梅麗的炸彈爆炸了,再沒有什麼東西能給‘我’帶來快樂。”但對瑞典佬來說,將他自己的苦難展示給他人會使苦難加倍,為了掩飾內心的痛苦,也為了“暫時抑制住所有那些使他憂鬱、危及到他的東西,又可以非常簡潔明地講話,而不去管她剛才說的,他是個幸福人的那一番話”,他快速地將話題轉移到手套製造,並開始滔滔不絕地講話。

4、戲擬:

作者借用《聖經世記》和史詩《失樂園》這種宏偉崇髙的結構形式,來敘述普通的美國猶太人失去樂園的故事,使現代的敘述內容與傳統的敘述形式之間構成一種張力。同時,他還拉開了神話與現實的距離,表達對猶太人、當代的美國或者說整個人類的生存境遇的深刻思考和憂慮。作者描繪了現代的“亞當”——“瑞典佬”、“夏娃”——多恩的愛情困境,由此揭示:傳統中神聖而美好的愛情和婚姻在當代美國社會早己變得面目全非。與此同時,作者還通過對田園牧歌母題的戲擬,使《美國牧歌》成為反田園敘事版本。

作品評價

《美國牧歌》解構了當代的田園牧歌。而《美國牧歌》中的美國夢,就是首要的美國烏托邦幻想。

——安德魯·戈登(哈佛大學歷史學教授)

《美國牧歌》揭示了表面繁榮的美國社會背後所隱藏的現實問題。

——王慶勇(天津理工大學外國語學院教授)

作者簡介

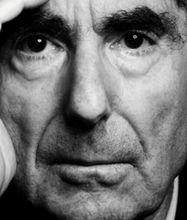

菲利普·羅斯

菲利普·羅斯菲利普·羅斯(Philip Roth),出生於美國新澤西州紐瓦克市的一個中產階級猶太人家庭,1954年畢業於賓夕法尼亞州巴克內爾大學,1955年獲芝加哥大學文學碩士學位後留校教英語,同時攻讀博士學位,但在1957年放棄學位學習,從事寫作。作品有:《再見吧,哥倫布》、 《放任》、《她是好女人的時候》、《波特諾的抱怨》、《我們這一幫》、《乳房》、《偉大的美國小說》、《我作為男人的一生》、《情慾教授》、《鬼作家》、《解放了的朱克曼》、《解剖學課》、《被束縛的朱克曼》、《反生活》、《事實:一個小說家的自傳》、《欺騙》、《遺產——一個真實的故事》、《夏洛克在行動》、《安息日的劇院》、《美國牧歌》、《我嫁給了共產黨人》、《人性的污穢》 、《垂死的肉身》、《反美陰謀》、《凡人》、《退場的幽靈》、《憤怒》、《羞辱》、《復仇女神》等。

![美國牧歌[菲利普·羅斯創作長篇小說] 美國牧歌[菲利普·羅斯創作長篇小說]](/img/f/6a2/nBnauM3XyATO0UTM0kzMyMzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5MzL3UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)